認知症の基礎知識と看護のポイント

認知症とは

認知症とは、一度正常に発達した「記憶」「学習」「判断」「計画」といった脳の知的機能(認知機能)が、後天的な脳の器質障害にて持続性に低下し、日常・社会生活に支障をきたす状態をいう。原因となる疾患は様々あるが、主に以下の2つのメカニズムが関与している。

脳血管障害

脳梗塞や脳出血などにより、脳への血流が悪くなることで神経細胞に酸素や栄養が十分に届かず、機能が障害される血管性認知症などがある

神経細胞の変性・脱落

アルツハイマー型認知症に代表されるように、特定のタンパク質が脳内に蓄積し、神経細胞が徐々に破壊されていくことで認知機能が低下する

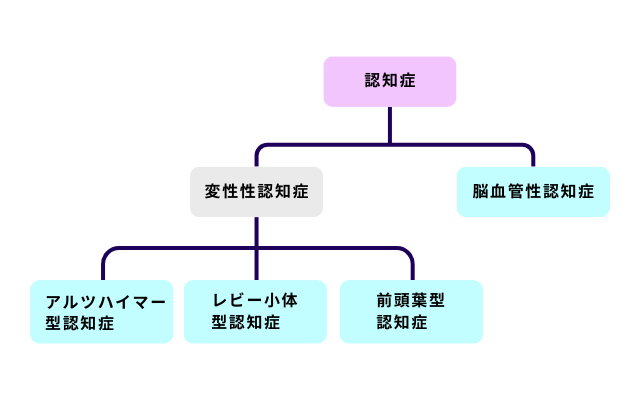

認知症の原因疾患

認知症の原因となる疾患は様々ですが、代表的なものとして以下の疾患が挙げられます。

アルツハイマー型認知症

脳にアミロイドβなどといった異常なたんぱく質が蓄積し、神経細胞が壊れていく進行性の病気。記憶障害から始まり、徐々に判断力や言語能力も低下する。最も多い認知症の原因となっている。

血管性認知症

脳梗塞や脳出血などの脳血管障害により、脳の一部に血液が行き渡らなくなり、神経細胞が障害されることで起こる。障害された脳の部位によって、麻痺や言語障害など、認知機能以外の症状も現れることがある。

レビー小体型認知症

レビー小体という異常なたんぱく質が脳に蓄積する病気。認知機能の変動、幻視(実際にはないものが見える)、手足の震えや筋肉のこわばりといったパーキンソン症状などが特徴的に現れる。

前頭側頭型認知症

脳の前頭葉や側頭葉が萎縮する病気の総称。特に、人格変化や社会性の欠如、同じ行動を繰り返すといった行動障害、言葉の意味が分からなくなるなどの言語障害が目立つことがある。

認知症と間違えやすい疾患

認知症に似た症状は、他の疾患や状態でも現れることがあり、適切な診断と治療のためには、特に以下の疾患との鑑別が重要となってくる。

せん妄

せん妄は、意識レベルが変動し、注意力が低下する急性の精神機能障害である。多くの場合、体の病気や手術、薬剤の影響などが原因で起こり、症状は時間帯によって変動しやすい特徴がある。幻覚や錯覚が見られたり、興奮したりすることもあるが、原因を取り除くことで改善することが期待でき、認知症のように慢性的に進行するものではない。

うつ病

うつ病は、気分の落ち込みや意欲・関心の低下、不眠、食欲不振などを特徴とする気分障害である。高齢者の場合、記憶力や集中力の低下が見られることがあり、認知症と間違われることがある。しかし、うつ病による認知機能の低下は、認知症のような進行性の記憶障害とは異なり、感情の落ち込みが先行することが多いため、適切な治療によって改善が見込める。

正常圧水頭症

正常圧水頭症は、脳脊髄液の流れが悪くなることで、脳室に髄液が過剰に貯留し、脳を圧迫する病気である。主な症状は、歩行障害、認知機能障害(特に思考の遅延や意欲低下)、尿失禁の三つで、これらの症状は認知症と似ているため鑑別が必要となってくる。脳室ドレナージやシャント術といった手術で改善する可能性がある。

甲状腺機能低下症

甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモンの分泌が不足する病気である。甲状腺ホルモンは体の様々な機能に関わっており、不足すると全身倦怠感、むくみ、寒がり、皮膚の乾燥、便秘などの症状が現れる。高齢者では、思考力の低下、記憶障害、意欲の低下といった認知機能の低下が見られることがあり、認知症と間違われることがあるが、甲状腺ホルモンの補充療法によって改善する。

この他にも、「もの忘れ」と「認知症」の違いにも注意しなければならない。

| 加齢によるもの忘れ(正常) | 認知症 | |

| 忘れ方 | 体験したことの一部を忘れる (例:食事で何を食べたかを忘れる) | 体験したこと全体を忘れる (例:食事したこと自体を忘れる) |

| 自覚 | もの忘れしている自覚がある | もの忘れしている自覚がない |

| 日常生活 | 支障はない | 支障がある |

| 進行 | 悪化は見られない | 悪化していく |

| そのほかの症状 | なし | いつも同じ服を着ている(判断力の障害) 段取りよく物事を行えない(遂行機能障害) 見当識障害がみられる など |

看護のポイント

アセスメント

本人の認知機能の状態、生活状況、既往歴、服薬状況などを詳細にアセスメントする。本人だけでなく、家族からの情報収集も重要となってくる。

コミュニケーション

ゆっくりと、分かりやすい言葉で話しかける。ジェスチャーや表情も活用し、非言語的なコミュニケーションも大切にする。本人の話を傾聴し、共感的な態度で接することが重要になってくる。

環境調整

慣れ親しんだ物を置く、分かりやすい表示をするなど、安全で安心できる環境を整えながら、本人が混乱しないような工夫が必要となってくる。

BPSDへの対応

徘徊、幻覚、妄想、興奮などのBPSDに対しては、まずその原因をアセスメントしていく。本人の不安や混乱を理解し、安心させるような声かけや対応を行っていく。薬物療法が必要な場合もあるが、非薬物療法を優先的に検討する。

家族への支援

認知症の方の介護は家族にとって大きな負担となる。認知症の理解を深めるための情報提供や、相談支援、介護サービスの利用調整など、家族への多角的な支援が重要である。。

多職種連携

医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、ケアマネジャーなど、様々な専門職と連携し、チームで本人と家族をサポートしていく。