骨粗鬆症について|疾患の概要から看護のポイントまで徹底解説

あずかん

あずかん骨粗鬆症について、「骨が脆くなる病気でしょ? 薬飲んで転ばなきゃOK」なんて、軽く考えていませんか?

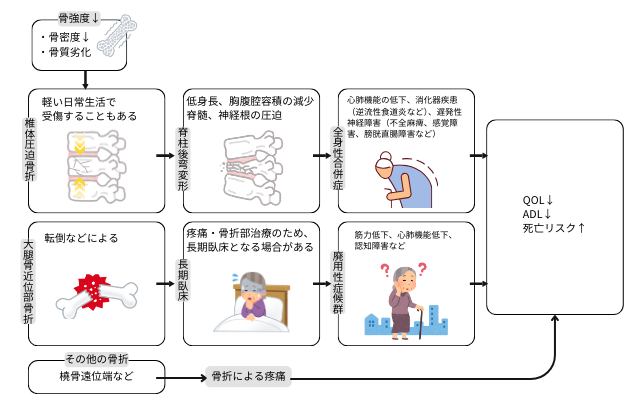

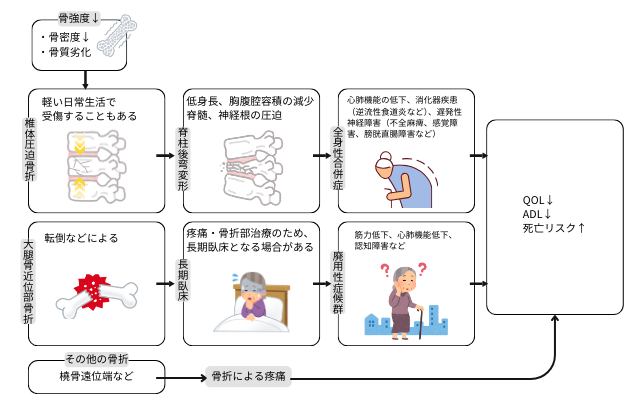

実はこの疾患、ただ骨が折れやすくなるだけでなく、脊椎圧迫骨折によるADL低下、大腿骨近位部骨折による寝たきり、そして予後不良の連鎖(ドミノ骨折)を引き起こす、まさに「健康寿命のクラッシャー」。

今回は、教科書的な知識だけでなく、臨床現場で見てきた「骨粗鬆症患者さんを守るためのリアルな視点」を紹介します。今日からのアセスメントが少し変わるきっかけになれば嬉しいです。

サクッと復習!疾患の概要

- 病態: 骨代謝のバランス(骨吸収>骨形成)が崩れ、骨量減少と微細構造の劣化が生じ、骨強度が低下して骨折リスクが増大した状態。

- 原因

- 原発性:閉経後(エストロゲン欠乏による骨吸収亢進)、加齢。

- 続発性:ステロイド長期投与(ステロイド性骨粗鬆症)、関節リウマチ、糖尿病、CKDなど。

- 症状

- 初期は無症状(「沈黙の疾患」と呼ばれる所以)。

- 進行すると、円背(亀背)、身長短縮、脊椎圧迫骨折に伴う腰背部痛。

- 治療

- 食事・運動療法:Ca、VitD、VitKの摂取、骨への負荷運動。

- 薬物療法:

- 骨吸収抑制薬:ビスホスホネート製剤(BP製剤)、抗RANKL抗体(デノスマブ)など。

- 骨形成促進薬:副甲状腺ホルモン製剤(テリパラチド)、抗スクレロスチン抗体(ロモソズマブ)。

- 活性型ビタミンD3製剤など。

観察ポイント&根拠

| 観察項目 | 観察ポイント | 根拠・予測 |

|---|---|---|

| 脊柱のアライメントと身長変化 | 入院時、立位または坐位で側面から脊柱の弯曲(円背の有無)を確認する。 また、若い頃の身長と現在値を比較し、2cm以上の短縮がないか聴取する。 | 円背や身長短縮は、すでに無症候性の脊椎圧迫骨折(いつの間にか骨折)が存在している可能性が極めて高いサインです。円背があると重心が前方に偏位し、転倒リスクが増大するだけでなく、腹部圧迫による逆流性食道炎や呼吸機能低下(拘束性換気障害)のリスク評価にも繋がります。 |

| 口腔内状態(顎骨壊死リスク) | 口腔内ライトを使用し、う歯、歯肉の腫脹、排膿、動揺歯がないか観察する。 義歯の適合性(カチカチ鳴らないか、痛みがないか)を確認する。 | BP製剤やデノスマブ投与中の重篤な副作用である顎骨壊死(ARONJ)の早期発見・予防のためです。口腔衛生状態が悪いまま投薬を開始するのはハイリスク。抜歯などの侵襲的歯科処置が必要になる前に、口腔ケア介入の必要性を判断します。 |

| 内服アドヒアランスと嚥下機能 | 毎朝の配薬時、BP製剤(特に起床時服用タイプ)を「コップ一杯の水(約180ml)」で飲み、その後30分間横になっていないかを徹底的に確認する。 | BP製剤は吸収率が非常に低く、他の飲食物との摂取でさらに低下します。また、食道潰瘍のリスクがあるため、服用後の座位保持が必須。認知機能低下や嚥下障害がある場合、週1回製剤や月1回製剤、あるいは注射製剤への変更を医師へ提案する材料になります。 |

| 皮膚の菲薄化と皮下出血 | 前腕や手背の皮膚をつまみ、ツルゴールを確認しつつ、紫斑の有無を見る。 | 「皮膚が薄い=コラーゲン減少」は骨質の低下とも相関すると言われています。また、ちょっとした打撲で広範囲な皮下出血を起こす患者さんは、微細な外力でも骨折しやすい(骨脆弱性が高い)と予測し、環境整備のレベルを一段階上げます。 |

もし患者さんが「薬やめたい」と言ったら?

内服治療中の70代女性患者さんが、こんなことを口にしました。

「このお薬(BP製剤)、朝一番に飲んで30分もじっとしてなきゃいけないから面倒で…。どこも痛くないし、もうやめてもいいかしら?」

ここで「先生が出した薬なので飲んでください」と返すのはNGです。無症状だからこそ、治療のモチベーション維持が難しいのがこの疾患の特徴です。

対応アクションと会話例

- 負担感への共感(受容)

- 「朝の忙しい時間に30分も座っていなきゃいけないのは、本当に大変ですよね。毎日頑張って続けてこられたんですね。」

- 「将来のリスク」の可視化(動機づけ)

- 「今は痛くないから実感が湧かないと思うんですが、このお薬は『骨の貯金』を守るガードマンなんです。ここで辞めてしまうと、例えばお孫さんを抱っこした時や、くしゃみをした拍子に背骨が『グシャッ』と潰れてしまうリスクが一気に上がってしまうんです。」

- 代替案の提示(解決策)

- 「もし毎朝が負担なら、月に1回飲むタイプや、半年に1回の注射に変えられることもあります。先生に生活スタイルに合ったお薬がないか、一緒に相談してみませんか?」

- ※患者さんのライフスタイルに合わせた薬剤変更の提案は、アドヒアランス向上に直結する重要な看護介入です。

現場で差がつく看護のコツ・ポイント

| 工夫・コツ・アイデア | 具体的な手技・環境調整 | 期待される効果・メリット |

|---|---|---|

| 「ヒッププロテクター」の導入提案 | 転倒リスクが高いが行動制限が難しい認知症患者さんなどに、大転子部を保護するパッド入りの下着の使用を家族へ提案する。 | もし転倒しても、大腿骨頸部骨折への直結を防ぐ「緩衝材」になります。抑制せずに骨折リスクを下げる、倫理的かつ実践的な防衛策です。 |

| 夜間トイレ動線の「照度」調整 | フットライト(足元灯)を活用し、患者さんの動線上に影を作らないようにする。特にベッドサイドからトイレまでのルート。 | 高齢者は明暗順応が遅いです。真っ暗な中での移動はもちろん、急に明るすぎる電気をつけるのも転倒のもと。足元だけを照らすことで、覚醒レベルを上げすぎずに安全な移動を促せます。 |

| 背部への温罨法とポジショニング | 円背がある患者さんの臥床時、膝下に枕を入れて股関節・膝関節を軽度屈曲位にし、腰背部の筋肉の緊張を緩める。必要時、温パックで背中を温める。 | 脊柱変形による慢性的な筋肉の緊張・疼痛を緩和できます。「腰が痛くて眠れない」という訴えに対し、鎮痛薬を使う前に試すべき安楽ケアです。 |

| 「注射製剤」カレンダーの作成 | 半年に1回(デノスマブなど)や週に1回(テリパラチド)の注射がある場合、お薬手帳や壁掛けカレンダーに目立つシールを貼る。 | 外来通院の場合、間隔が空きすぎて脱落(ドロップアウト)しがちです。特にデノスマブは中断するとリバウンドで骨折リスクが急増するため、次回の予約管理を視覚的にサポートすることが生命線になります。 |

新人さんが陥りやすいミスへの対策

新人の頃、「骨粗鬆症=カルシウムをとればいい」と単純に考えていました。

ある日、食事摂取量が少ない患者さんに「牛乳をたくさん飲んでくださいね」と指導していたら、先輩にこう言われました。

「その患者さん、腎機能(eGFR)確認した? 活性型ビタミンD製剤も飲んでるよね? 高カルシウム血症になったらどうするの?」

ハッとしました。良かれと思って勧めたことが、逆にリスクになることもあるのです。

骨粗鬆症の治療薬は、実は副作用や併用注意が複雑です。

BP製剤 → 腎機能障害があると禁忌の場合がある。

活性型VitD3製剤 → 高Ca血症による意識障害や消化器症状に注意が必要。

SERM(ラロキシフェンなど) → 静脈血栓塞栓症のリスクがあるため、寝たきりの人には慎重投与。

単に「骨の薬」と覚えるのではなく、「その患者さんの全身状態(腎機能、活動度、凝固能)に合っているか?」という視点を常に持ってください。

また、ベッドサイドで患者さんが「腰が痛い」と言った時、ただの腰痛と流さず「もしかして新規の圧迫骨折かも?」と疑って、叩打痛を確認する。その一手間が、診断の遅れを防ぎます。

地味な疾患に見えるかもしれませんが、私たちの関わり次第で、患者さんが「自分の足で歩き続ける未来」を守れるやりがいのある分野でもあります。