NPWT本体、どこ行った?後輩の親切心が招いた病棟パニックと私たちの反省

看護師の皆さん、日々の業務お疲れ様です。 医療現場では、思いもよらない「ヒヤリハット」や「インシデント」が起こるもの。今回は、忘れられない後輩の失敗談をご紹介します。

それは、NPWT(陰圧閉鎖療法)の本体を、後輩が誤って感染性廃棄物として捨ててしまったという事件です。幸いにも患者さんへの実害はなく、今では笑い話になっていますが、当時は病棟中が大騒ぎになりました。

この経験は、個人のミスとして片付けるのではなく、チームとしてのコミュニケーションや業務プロセスの重要性を再認識させてくれる貴重な教訓となりました。

事件発生!消えたNPWT本体

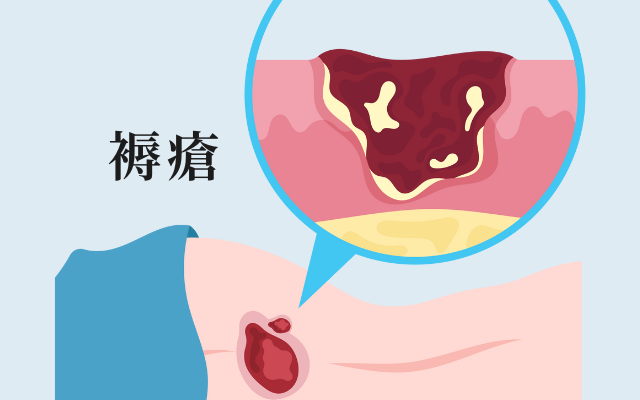

その日、私のチームはNPWTを行っている患者さんの創部処置を予定していました。NPWTは、創部にスポンジ状のドレッシング材を当て、チューブで接続した本体で持続的に陰圧をかけることで、滲出液を管理し創傷治癒を促進する治療法です。

処置の流れは以下の通りでした。

- 古いドレッシング材とチューブ、滲出液が溜まったカートリッジを外す。

- 主治医が到着する前に、創部を洗浄しておく。

- 主治医が創部を評価し、新しいドレッsing材を装着。

- 新しいカートリッジと本体を接続し、治療を再開する。

事件は、2の「創部洗浄」の段階で起きました。 入職して間もない後輩が、気を利かせてくれたのでしょう。私が創部洗浄に集中している間に、外したドレッシング材やチューブ、そして滲出液の溜まったカートリッジと一緒に、本体までテキパキと片付けてくれたのです。それらすべてを、大きな黄色の感染性廃棄物ボックスへ…。

気づいた時にはもう遅い?病棟総出の大捜索

悲劇は続きます。その日に限って、主治医の到着が大幅に遅れたのです。処置が中断したまま時間が過ぎ、誰もNPWT本体が捨てられていることに気づきませんでした。そして、その間に病棟の廃棄物はすべて集められ、院内の廃棄物保管庫へと運ばれてしまったのです。

ようやく主治医が到着し、新しいNPWTを装着しようとした時、事件が発覚しました。

「あれ?本体は?」

その一言で、病棟の空気は凍りつきました。後輩に確認すると、青い顔で「捨てました…」と。私たちは急いで病棟の廃棄物ボックスを確認しましたが、すでに空っぽ。

NPWTの本体は、使用後にメーカーへ返却しなければならないリース品です。紛失すれば病院の損害になります。それ以上に、チームの誰もが「まさか本体を捨てるなんて」という思い込みをしていたことに愕然としました。

その瞬間から、夜勤スタッフも含めた病棟総出での大捜索が始まりました。感染性廃棄物が集められた保管庫へ走り、何袋ものずっしりと重い袋を一つずつ開けて、中身を確かめるという、途方もない作業でした。

幸いにも、捜索開始から30分ほどで、袋の奥から無事に本体を発見。病棟全体が安堵のため息に包まれました。(もちろん、患者さんの処置にはすぐに新しい本体を使用し、治療が滞ることはありませんでしたのでご安心ください。)

なぜミスは起きたのか?「親切心」と「思い込み」の罠

この事件は、単に「後輩の確認不足」で終わらせることはできません。そこには、チーム全体に潜む構造的な問題がありました。

教育不足と知識の欠如

後輩は、NPWTの本体がカートリッジと分離でき、返却が必要な「医療機器」であるという認識が曖昧でした。使い捨てのカートリッジと同じように見えてしまったのかもしれません。

指示の不明確さ

私は「これを片付けておいて」といった明確な指示を出していませんでした。「気を利かせてやってくれるだろう」という、曖昧な期待に頼ってしまっていました。

チーム内のコミュニケーション不足

処置の準備段階で、「これは後で使うから、ここに置いておこう」「これは捨てていいよ」といった、一つひとつの声かけが不足していました。

「まさか」という思い込み

「まさか本体を捨てるはずがない」という、指導者側やチーム全体の思い込みが、リスクの発見を遅らせました。

私たちの反省と、未来の後輩たちへ伝えたいこと

この経験から、私たちはチームとして多くのことを学び、業務改善につなげました。

使用物品の明確な区分

処置の際には、「継続して使用するもの(本体など)」と「廃棄するもの」を置く場所を明確に分けるルールを作りました。

新人教育の見直

医療機器の取り扱いについては、単に操作方法だけでなく、「なぜそうするのか」「これは病院の資産であり、返却が必要なもの」といった背景知識まで含めて教育することの重要性を再認識しました。

「ありがとう、でも次からは…」という伝え方

後輩の「良かれと思って」の行動を否定せず、まずは「ありがとう」と感謝を伝えた上で、「次はこうしてくれると、もっと助かるな」と具体的に教えること。これにより、後輩は萎縮せずに学び続けることができます。

今では、この事件はその後輩の「持ちネタ失敗談」の一つになっています。失敗を笑い話にできるのは、誰も責めずにチームで乗り越え、学びにつなげられたからだと思います。

まとめ

後輩の親切心が招いたこの事件は、私たちにチーム医療におけるコミュニケーションの原点を教えてくれました。一つひとつの声かけ、明確な指示、そして「〜だろう」という思い込みを捨てること。

この記事を読んでくださっている皆さんの職場でも、似たような「思い込み」が潜んでいないか、一度見直すきっかけになれば幸いです。失敗は誰にでもあります。大切なのは、そこから何を学び、次にどう活かすかです。