腎不全とは

腎臓は体内の老廃物や余分な水分をろ過し、尿として排泄する重要な臓器である。また、血圧の調整、赤血球を作るホルモンの産生、骨を強く保つビタミンDの活性化など、様々な役割を担っている。

腎不全とは、糸球体濾過量(GFR)の低下を中心とした腎臓機能障害がある状態を指し、腎臓機能が低下すると、体内に老廃物や余分な水分が蓄積し、様々な症状を引き起こす。

腎不全の症状

腎不全の初期段階では自覚症状がほとんどないことが多いが、進行に伴い老廃物の排泄、水・電解質および酸塩基平衡調節、内分泌器官としての役割が障害されることにより様々な症状が引き起こされる。

浮腫: 体内の余分な水分が貯留し、顔や手足がむくむ

倦怠感: 老廃物が体内に蓄積することで、全身倦怠感や疲労感を感じる

食欲不振、吐き気: 尿毒素が消化器系に影響を与え、食欲不振や吐き気を引き起こす

貧血: 赤血球を作るホルモンの産生が低下し、貧血になる

息切れ: 水分貯留や貧血により、息切れを感じやすくなる

夜間頻尿: 腎臓の濃縮力が低下し、夜間にトイレに行く回数が増える

高血圧: 水分やナトリウムの排泄がうまくいかず、血圧が上昇する

かゆみ: 尿毒素が皮膚に沈着し、かゆみを引き起こす

急性腎不全と慢性腎不全

急性腎不全(ARF)

数時間から数日の短い期間で急激に腎機能が低下する状態である。原因としては、脱水、出血、薬剤、感染症など、腎臓への血流が悪化したり、腎臓自体が障害されたりすることが挙げられる。原因を取り除くことで腎機能が回復する可能性がある。

進行:数時間~日単位

主な原因:腎前性(脱水、ショックなど)、腎性(急性尿細管壊死(ATN)など)、腎後性(尿路閉塞など)

病歴:明らかな侵襲が直前にあることが多い(下痢、嘔吐、手術、薬剤投与、造影検査 など)

尿量:乏尿~無尿が多い

腎臓のサイズ:正常~やや大

腎機能障害:可逆性

治療目標:腎機能の回復を目指す

慢性腎臓病(CKD)

数ヶ月から数年かけて徐々に腎機能が低下していく状態である。原因としては、糖尿病性腎症、慢性糸球体腎炎、腎硬化症など、様々な腎疾患が進行することが多い。一度失われた腎機能が回復することは難しい。

進行:数か月~年単位

主な原因:糖尿病性腎症、IgA腎症、膜性腎症(MN)、巣状分節性糸球体硬化症(FSGS)、腎硬化症 など

病歴:偶然に発見されることが多い、たんぱく尿・浮腫・高血圧などの既往歴があることもある

尿量:多尿傾向(夜間多尿)

腎臓のサイズ:多くは萎縮

腎機能障害:不可逆性

治療目標:腎機能の悪化を防ぐ

腎不全の重症度分類

急性腎不全の予後改善のために、より早期の段階の急性腎障害(AKI)の理解が広まっている。

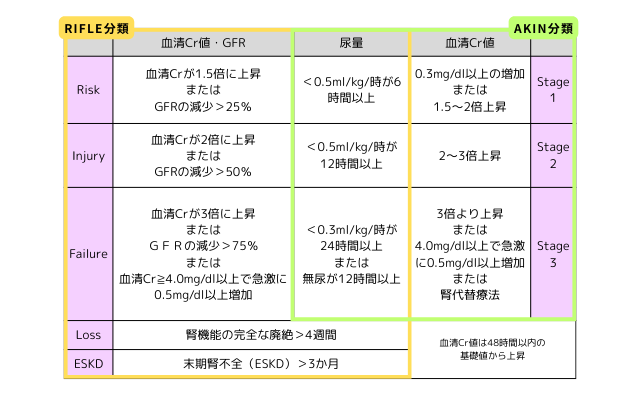

AKIでは、血清クレアチニン(Cr)値と尿量に基づいた診断基準と重症度分類(RIFLE分類、AKIN分類)がある。

AKIの診断基準

①48時間以内に 0.3mg/dl以上の血清Cr値の上昇

②48時間以内に 血清Cr値50%以上(1.5倍以上)の上昇

③6時間以上にわたり、尿量0.5ml/kg/時/未満

慢性腎不全の重症度は、腎機能の指標である推算糸球体濾過量(eGFR)の数値によって5つのステージに分類される(CKD分類)。この分類は、病気の進行度や合併症のリスクを評価し、治療方針を決定するために用いられる。

看護のポイント

腎不全患者への看護は、腎機能の維持・改善、症状の緩和、合併症の予防、そして患者とその家族のQOL(生活の質)の向上を目的とする。

バイタルサインの観察

血圧、脈拍、体温、呼吸数を定期的に測定し、異常の早期発見に努める。特に血圧管理は重要である。

IN-OUTバランスの管理

摂取水分量と排泄量のバランスを正確に把握し、浮腫や脱水の兆候がないか観察する。

食事療法の支援

腎不全の進行度や合併症に合わせて、医師や管理栄養士の指示に基づいた食事療法(塩分制限、タンパク質制限、カリウム制限、リン制限など)の理解と実践を支援する。

服薬管理の支援

処方された薬剤(降圧剤、利尿剤、貧血治療薬、リン吸着薬など)を正しく服用できているか確認し、副作用の有無を観察する。

症状の緩和

浮腫、倦怠感、かゆみなどの症状に対して、適切なケアを提供する。例えば、浮腫のある部位の挙上、保湿ケア、休息の確保など。

精神的ケア

腎不全という慢性疾患と向き合う患者や家族の不安や悩みを聞き、精神的なサポートを行う。情報提供や相談窓口の紹介なども含まれる。

合併症の予防

感染予防、転倒予防、皮膚トラブルの予防など、腎不全によって起こりやすい合併症を予防するためのケアを行う。

腎代替療法の支援

末期腎不全の患者に対して、透析療法(血液透析、腹膜透析)や腎移植に関する情報提供や意思決定の支援を行う。透析導入後の自己管理指導も重要な看護である。

自己管理能力の向上支援

患者自身が病気や治療について理解し、日常生活の中で自己管理ができるように支援する。