糖尿病とは

糖尿病とは、インスリンが分泌されなくなる(インスリン分泌障害)、またはインスリンは分泌されるが効かなくなる(インスリン抵抗性亢進)などのインスリン作用不足によって、細胞に糖が正常に取り込めなくなり慢性の高血糖となる疾患のこと。

インスリンの仕組み

膵臓からインスリンが分泌され、その作用により細胞が糖を取り込む=血糖値正常化

インスリン分泌障害

膵臓からのインスリン分泌が障害され、インスリンがないため細胞は糖を取り込めない=慢性の高血糖

インスリン抵抗性亢進

インスリンは分泌されているが、インスリンが効きにくくなっているため、細胞は糖を取り込みにくい=慢性の高血糖 (糖を取り込むには大量のインスリンが必要となる。)

糖尿病による合併症

高血糖の初期は無症状だが、この状態で適切な管理をせずに放置していると、著しくQOLを低下させる合併症が生じたり、リスクを高めたりする。

糖尿病網膜症

焼死体出血や牽引性網膜剥離をきたし、視力が低下し放置すると失明に至る。

糖尿病性腎症

糸球体の細小血管が障害され、進行すれば慢性腎不全となる。放置すると透析導入、もしくは腎移植を行わないといけない状態となる。

糖尿病神経障害

末梢神経障害が進行し、温度や痛みを感じにくくなり、熱傷やけがの原因となる。

比較的早期から出現し、自立神経障害も生じる。

虚血性心疾患、脳梗塞

大血管の動脈硬化により、虚血性心疾患、脳梗塞になりやすく、重篤な障害が残ったり、死に至ったりする。

糖尿病足病変

神経障害や末梢血管病変、感染が関与して、潰瘍・壊疽へ進行し、最終的には足を切断することになる。

糖尿病昏睡

急激な高血糖となることで意識障害、昏睡となり、時には死に至る。

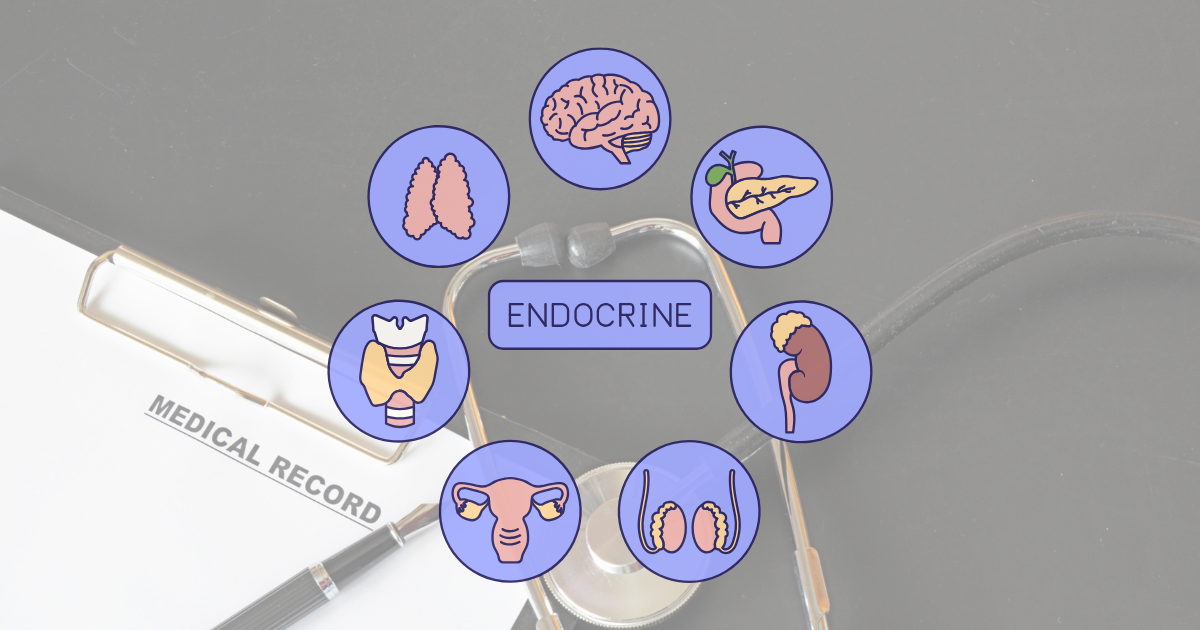

糖尿病の分類

糖尿病は、Ⅰ型糖尿病、Ⅱ型糖尿病、その他特定の機序・疾患による糖尿病、妊娠糖尿病の4つに分類される。

主要な病態はⅠ型糖尿病、Ⅱ型糖尿病のため、ここではその2つについて解説していく。

糖尿病の予防策

Ⅰ型糖尿病は自己免疫や遺伝子因子によって引き起こされるため、予防は困難である。

そのため、この予防策は主にⅡ型糖尿病に対してである。

一次予防/生活習慣改善による発症予防

成人の肥満者(BMI≧25.0)の減少

日常生活における穂数の増加

質量ともにバランスのとれた食事

二次予防/早期発見・早期治療、合併症発症予防

定期健康診断など糖尿病に関する健康診断受診者の増加

糖尿病検診における異常所見者の事後指導の徹底

三次予防/合併症の予防、合併症進展予防

糖尿病有病者に対する治療継続の指導を徹底

糖尿病合併症の減少