言語障害とは|病態生理から具体的なケアまで徹底解説

あずかん

あずかん言語障害のある患者さんとのコミュニケーションに悩んだ経験はありませんか?

この記事では、言語障害の基礎知識から、具体的な看護のポイントまで、分かりやすく解説します。言語障害の全体像を理解し、自信を持って患者さんのケアにあたりましょう。

目次

言語障害とは

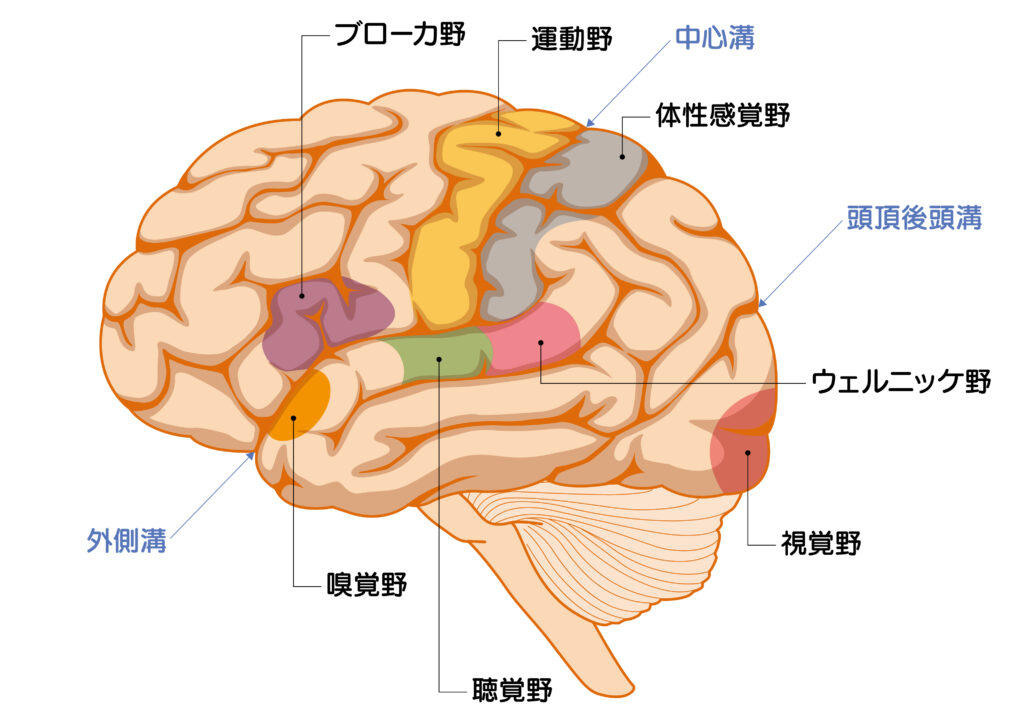

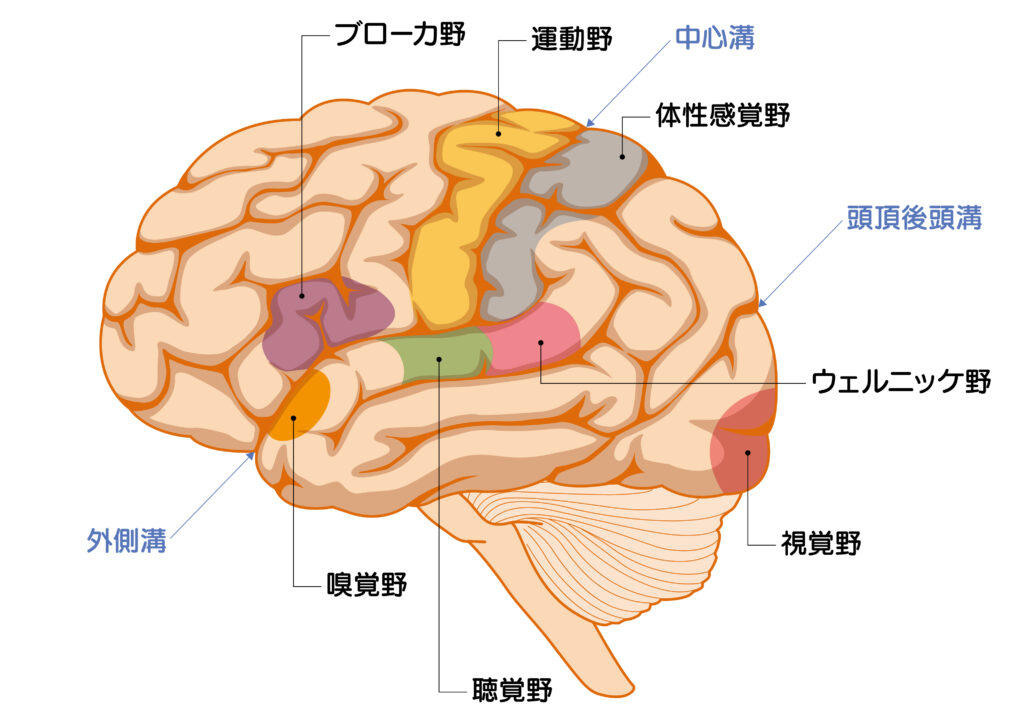

言語障害は、脳の特定領域の機能不全によって引き起こされます。言語機能は、主に左大脳半球にある2つの重要な領域によって担われています。

- ブローカ野(運動性言語中枢)

前頭葉に位置し、言葉を話す、書くといった「言語の表出(アウトプット)」を司ります。ここが障害されると、言いたいことは分かっているのに、言葉としてうまく発することができなくなります。 - ウェルニッケ野(感覚性言語中枢)

側頭葉に位置し、言葉を聞く、読むといった「言語の理解(インプット)」を司ります。ここが障害されると、言葉は流暢に話せても、内容が支離滅裂になったり、相手の言うことを理解できなくなったりします。

これら2つの領域は、弓状束という神経線維で結ばれており、連携して言語活動を支えています。この連携がうまくいかない場合にも言語障害は生じます。

言語障害の主な原因

言語障害を引き起こす原因は様々ですが、主に以下のような疾患が挙げられます。

- 脳血管障害

脳梗塞や脳出血など。脳の血管が詰まったり破れたりすることで、言語中枢にダメージが及び、最も多い原因となります。 - 頭部外傷

事故などによる頭部の損傷が原因で、言語中枢が障害されることがあります。 - 脳腫瘍

腫瘍が言語中枢を圧迫したり、破壊したりすることで症状が現れます。 - 変性疾患

アルツハイマー型認知症やパーキンソン病など、脳神経細胞が徐々に失われていく病気も原因となります。 - その他

脳炎や低酸素脳症なども原因となり得ます。

主な症状(失語症のタイプ)

言語障害の中でも、大脳の損傷によって起こるものを「失語症」と呼びます。失語症は、障害される脳の部位によって、いくつかのタイプに分類されます。

| 種類 | 障害部位 | 主な症状 |

|---|---|---|

| ブローカ失語(運動性失語) | ブローカ野 | ・言葉の理解は比較的良好 ・話すのが非流暢(努力を要し、途切れ途切れになる) ・電文体(助詞などが抜ける) ・物の名前が言えない(喚語困難) |

| ウェルニッケ失語(感覚性失語) | ウェルニッケ野 | ・言葉の理解が著しく困難 ・話すのは流暢だが、内容が無意味だったり、言い間違い(錯語)が多い ・自分がうまく話せていない、理解できていないことへの病識が乏しいことがある |

| 全失語 | 広範囲な脳損傷 | ・ブローカ失語とウェルニッケ失語の両方の症状を併せ持つ ・「聞く・話す・読む・書く」全ての言語機能が重度に障害される |

| 健忘失語 | 側頭葉から頭頂葉にかけて | ・言葉の理解も表出も比較的良好 ・物の名前が出てこない「喚語困難」が中心症状 ・遠回しな説明で補おうとすることが多い |

治療・対症療法

言語障害の治療は、原因疾患の治療が最優先されます。その上で、残存した機能の回復や、代償的なコミュニケーション手段の獲得を目指すリハビリテーションが行われます。

- 言語聴覚療法(ST)

言語聴覚士(ST)が中心となり、個別リハビリテーションを行います。発声練習、単語や文を言う練習、文字盤や高次脳機能訓練用アプリなどを用いた訓練など、症状に合わせて様々なアプローチがあります。 - 薬物療法

原因疾患によっては、脳の血流を改善する薬や、脳の機能を活性化させる薬が使用されることがあります。 - 代替コミュニケーション

重度の言語障害がある場合、ジェスチャー、絵カード、文字盤、コミュニケーションアプリなどを活用し、意思疎通を図ります。

看護のポイント

コミュニケーションの基本姿勢

- 尊厳を守る: 大人として接し、子供扱いしないように心がけましょう。失語症は知的能力の低下ではありません。

- 静かな環境: テレビを消すなど、静かで落ち着いた環境で話しましょう。

- ゆっくり、はっきりと: 短い文で、具体的な言葉を選んで話しましょう。

- 時間をかける: 患者さんが話そうとしている時は、急かさずに待ちましょう。焦りは禁物です。

具体的なコミュニケーションの工夫

- 「はい」「いいえ」で答えられる質問(クローズド・クエスチョン)を活用する

- 「気分が悪いですか?」など、患者さんが答えやすい質問を心がけましょう。

- ジェスチャーや表情を豊かに

- 言葉だけでなく、身振り手振りを交えて伝えることで、理解を助けます。

- 実物や絵、文字を示す

- 物品やパンフレットなど、実物を見せながら話すと伝わりやすくなります。

- 筆談や文字盤の活用

- 書くことが可能な患者には、筆談も有効です。五十音表を指差してもらう方法もあります。

- 患者さんの言葉を復唱して確認する

- 「お茶が飲みたいのですね?」のように、こちらが理解した内容を繰り返して確認することで、誤解を防ぎます。

- 言語聴覚士(ST)との連携

- STが行っているリハビリ内容や、効果的なコミュニケーション方法について情報を共有し、看護ケアに活かしましょう。

精神的ケア

言語障害のある患者は、思うように伝えられないもどかしさや疎外感から、不安や抑うつ状態になりやすいです。

- 共感的な態度

- 患者の伝えたいという気持ちに寄り添い、理解しようと努める姿勢が、何よりの安心感に繋がります。

- できていることに目を向ける

- 小さな成功体験を認め、褒めることで、患者の意欲を引き出します。

- 家族へのサポート

- 患者だけでなく、ご家族もコミュニケーションの難しさに悩んでいる場合があります。家族への情報提供や精神的支援も重要です。